鳥居のくぐり方

手水舎の作法

お賽銭の金額・やり方

神社の参拝方法

こんにちは、「神社に行くとなんだか緊張して思うように雰囲気を味わえないイップス」を最近卒業したおまもり君です。

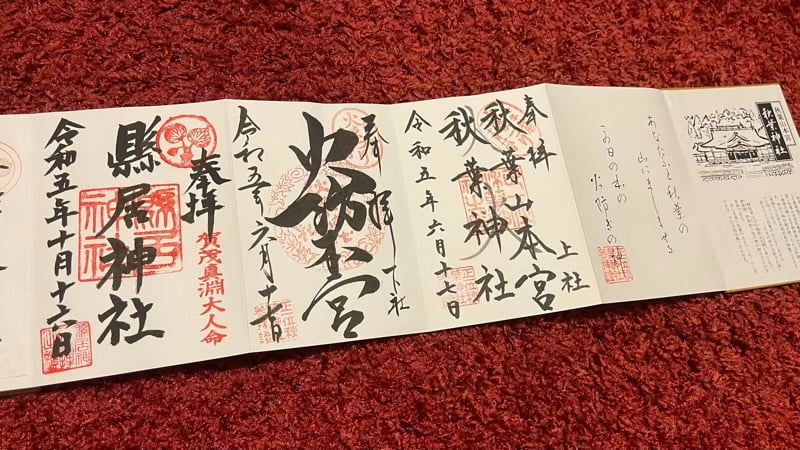

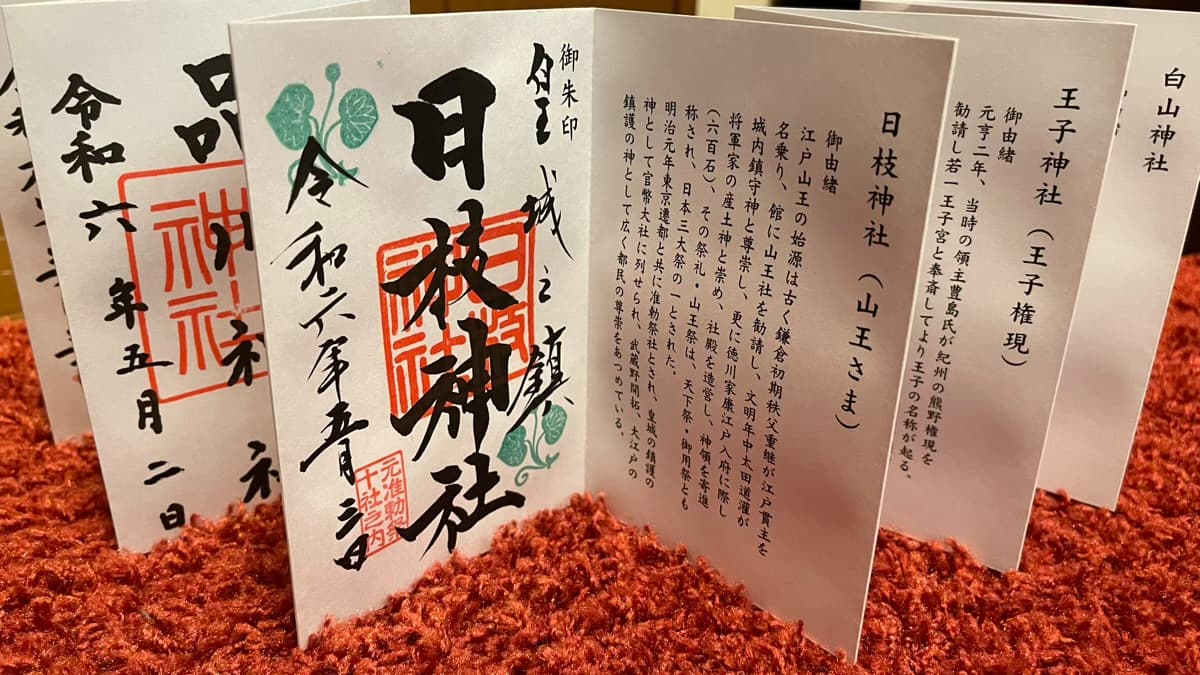

「これから神社に行ってみたい!」

「御朱印巡りしたいなあ」

そう思って、いざ神社に行こうとするも、

「あれ?神社に作法ってあるのかな?」

「神社って二礼二拍手一礼だよね?」

と、神社を参拝する時の正しい作法がわからなくなってしまう方も多いのではないでしょうか?

もちろん、神社には「正しい参拝方法」とされる作法がありますし、

参拝をする時だけでなく、「鳥居のくぐり方」や「参道の歩き方」などにも、気を付けたいことがあります。

おまもり君

おまもり君神社とお寺でちょっと違うから覚えづらいよね

そこでこの記事では、一人で参拝するほどの神社好きな私おまもり君が、

鳥居のくぐり方・手水舎のやり方・お賽銭のやり方・正しい参拝方法など、神社の参拝に関することを徹底解説していきます!

この記事では、神社に入るとこから出るとこまでの全ての作法を紹介していきますので、

あなたも一人で気持ち良く参拝することができるようになりますよ!

鳥居のくぐり方

神社に入るとき、一番はじめにあるのが「鳥居」ですね。

鳥居は、「神様と人間の世界の境界線」「神社の玄関」とも言われており、鳥居をくぐるときにも正しい作法があります。

おまもり君

おまもり君簡単だからすぐに覚えられるよ!

- 鳥居の前で一礼する

- 鳥居の左右どちらかに寄る

- 「正中」にお尻を向けないように足をだす

まず鳥居をくぐる前に「お邪魔します」という意味で、一礼をしましょう。

鳥居の真ん中は「正中」と呼ばれており、「神様の通り道」だとされています。

鳥居をくぐる時は、この正中を避けるために左右のどちらかに寄ります。

左右どちらかに寄ったら、正中にお尻を向けないように足を出してくぐりましょう。

- 左に寄った場合:左足を出してくぐる

- 右に寄った場合:右足を出してくぐる

イメージしづらいかもしれませんが、こうすることで、正中にお尻を向けずにくぐることができます!

基本的にこの作法で問題ありませんが、神社によっては、左右どちらから入るのか・出るのかが決まっているところもありますので、その場合はそれに従ってください。

下の記事では、さらに詳しく解説しています↓

参道の歩き方

神社やお寺にある本殿まで続く道のことを「参道」と言います。

神社やお寺の境内1にある道であれば、階段などでも参道になります。

先ほど、鳥居のくぐり方でもでてきた「正中」は、参道にも同じことが言えますよ。

おまもり先生

おまもり先生正中は、神様の通り道のことじゃったな

鳥居と同様、参道でも正中を避けて歩くことが望ましいので、左右のどちらかによって歩くようにしましょう。

また、参道の左右に「玉砂利」などが敷かれている場合があると思いますが、その上を歩いても問題ありません。

玉砂利を踏んだときの感覚と音を意識することで、心身が清められるともされていますので、混雑時や参道が狭い時などは、玉砂利を踏みしめて歩いちゃいましょう!

手水舎の作法

鳥居をくぐり、参道を歩き始めると、「手水舎」が見えてくると思います。

参拝前には、手水舎で手水を行い、心身を清めることも作法のひとつです。

柄杓あり・なしで作法が変わりますので、それぞれ簡単に紹介していきます!

- 心を落ち着かせ、一礼する

- 右手で柄杓を持って水盤から水をすくい、左手を清める

- 左手に持ちかえて、右手を清める

- 右手に持ちかえて左手に水を溜め、口を清める

- もう一度、左手を清める

- 柄杓を手前に傾け、持ち手部分を清める

- 柄杓をもとの位置に戻す

- 心を落ち着かせ、一礼する

- 両手を出し、手を清める

- 両手で水を受ける

- 口を清める

- 両手を清める

上記が基本的な手順になります。

おまもり君

おまもり君ハンカチやタオルも持っておくといいよ

さらに詳しく知りたい方は、下の記事からご覧ください↓

お賽銭の金額

手水を行ったあとは、いよいよ参拝ですね。

参拝時には「お賽銭」をすると思いますが、その「金額」を気にする方も多いと思います。

しかし、金額が多ければ良いというものではなく、「金額よりも感謝の気持ち」を大切にしましょう!

お賽銭や参拝の本来の意味は、「願いが叶いますように」とお願いをするのではなく、

「いつもありがとうございます」と日頃のご加護の感謝を伝えるものです。

- 5円:ご縁

- 11円:いい縁

- 15円:十分なご縁

- 25円:二重にご縁

- 35円:再三ご縁

- 41円:始終いい縁

- 45円:始終ご縁

- 55円:五重のご縁

- 10円:遠縁

- 33円:散々

- 65円:ろくなご縁がない

- 69円:ろくなことがない

- 71円:ない縁

- 75円:なんのご縁もない

- 79円:泣く

- 85円:やっぱりご縁がない

- 95円:苦しいご縁

- 105円:当分ご縁がない

- 500円:これ以上の効果(硬貨)はない

お賽銭には、縁起の良い金額・悪い金額があるとされていますが、正直「語呂合わせ」なので、そこまで気にする必要はありません。

おまもり先生

おまもり先生気にしたくなる気持ちもわかるんじゃがな

おまもり君

おまもり君僕は全然気にしないよ

「どうせお賽銭するなら縁起の良い金額がいい!」

と思う方は、縁起の良い金額を入れるようにしましょう。

お賽銭に関する詳しいことは、下の記事でまとめています↓

神社の参拝方法

神社によっては、拍手の回数が多いなど、多少違うところもありますが、そういった神社では看板などで案内がされています。

特に神社からの案内がない場合は、基本の「二礼二拍手一礼」で大丈夫です。

- お賽銭を入れる

- 鈴(鐘)があれば鳴らす

- 二礼

- 二拍手

- 感謝を伝える

- 一礼

鈴には「神様をお呼びする」「お清めをする」などの意味があります。お賽銭の前でも後でもどちらでも問題ありませんが、お賽銭の後に鳴らすのが一般的です。

おまもり君

おまもり君鈴を鳴らすときは「きれいな音を3回鳴らす」のが目安だよ

おまもり先生

おまもり先生「大きい音」ではないからな。思いっきり鳴らすんじゃないぞ

お辞儀を2回行います。角度は「90度」を目安にしましょう。

胸の高さで手を合わせ、右手を少し下に(右手の指先が、左手の指の第一関節くらいまで)ずらします。その状態で2回拍手をします。

ずらした指先をもとに戻し、日頃の感謝を伝えましょう。

最後に1回、お辞儀をします。角度は「90度」が目安です。

お辞儀の角度は90度

神社では「二礼二拍手一礼」が参拝方法となりますが、「礼」には種類があります。

礼の角度によって呼び方が変わり、

- 小揖(しょうゆう)

-

腰から上を約15度曲げる

- 深揖(しんゆう)

-

腰から上を約45度曲げる

- 拝(はい)

-

腰から上を約90度曲げる

参拝するときの「礼」は、「拝」になりますので、90度曲げてお辞儀をしましょう。

おまもり君

おまもり君「礼」は、色んな種類のお辞儀の総称なんだ

ちなみに、鳥居でのお辞儀は「小揖」なので、15度で大丈夫です。

拍手のときは右手をずらす

二礼二拍手一礼の、「拍手」のときには「右手」をずらすのが、正しい作法です。

拍手をする前、胸の高さで手を合わせたときに、右手を少し下に(右手の指先が、左手の指の第一関節くらいまで)ずらしましょう。

その状態で2回拍手をし、ずらした右手を戻してから「感謝」を伝えるという流れです。

おまもり先生

おまもり先生細かいことじゃから、そこまで気にしなくてもいいぞ

右手をずらすのは、「左手は神様、右手は人間を表す」ということからきており、

「人間を表す右手を引くことによって、神様をたたえる」という意味があるんですね。

願い事ではなく感謝を伝える

二拍手が終わったあとは、手を合わせながら「日頃の感謝」を伝えましょう。

一般的に言われる「願い事」でもいいのですが、本来、参拝は「感謝」を伝えるものです。

- 二礼二拍手一礼

- 拍手の時は「右手」をずらす

- 「願い事」をするのではなく「感謝」を伝える

参拝に関するよくある質問

神社の参拝方法まとめ

以上が神社の参拝方法の紹介になります。

この記事のポイントをまとめておきます。

- 鳥居には正しいくぐり方がある

- 鳥居と参道は「正中」を意識しよう

- お賽銭は「金額よりも感謝の気持ち」を大切に

- 参拝方法を覚えて気持ち良く参拝しよう

神社には正しい参拝方法があることがわかっていただけたと思います。

鳥居・参道・手水舎・参拝での作法を、全て覚えるのは簡単なことではありませんが、慣れてくれば身体にしみついていくものですよ。

地域や神社によって、多少の違いがあるところもありますが、今回紹介したのは参拝方法の基本の部分ですので、この方法をやっておけば、まず間違いありません。

忘れてしまった場合は、何度も見返して、覚えるようにしましょう。

↓脚注説明↓

- 神社やお寺の敷地の内側。 ↩︎

おまもり先生

おまもり先生オリジナルの御朱印帳、

完成したぞ

おまもり君

おまもり君御朱印帳なのに、

布つかってねえ~じゃん!!

\今なら送料無料/